Dass Blumen gerne vermenschlicht werden und weiblich konnotiert sind, zeigen Namen wie Iris, Jasmin, Liane. Von der Blütengöttin Flora berichtete in der Antike bereits der römische Dichter Ovid. Als personifizierte Frucht- und Wandlungsfähigkeit inspirierte sie jahrhundertelang die Künste – und ist nun gewissermaßen die Schirmherrin der aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle Würth.

„Rosenrot – Grasgrün – Quittengelb“ lüftet „Pflanzengeheimnisse der Sammlung Würth“ und möchte den Blick auf die botanischen Lebensspender neu schärfen, die als Motiv oder Werkstoff durch die Kunstgeschichte wuchern. Und vom Werden, Sein und Vergehen sowie von Nähe und Distanz in der Beziehung zwischen Mensch und Natur erzählen. Rund 170 Werke von 70 internationalen Künstlerinnen und Künstlern werden in Schwäbisch Hall aus der Sammlung gezeigt – darunter wenige Leihgaben.

Poetische Kunstform

Die Naei Collection hat Körbe aus Bambus beigesteuert. Die Idee, mit diesem vielseitigen Material Gefäße aus Bronze oder Porzellan nachzuahmen, stammt ursprünglich aus China. In Japan entwickelte sich daraus zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz eigene poetische Kunstform, erklärt Kuratorin Beate Elsen.

Aus Japan stammt auch der Künstler, der die jüngste Installation der Schau angefertigt hat. Florist Azuma Makoto aus Tokio hat vor Ort Pflanzen aus aller Welt und der Region zu einem Bouquet arrangiert. Weil auch Zwiebeln und Samen in der Erde stecken, wird die florale Skulptur in der Glasvitrine über die Dauer der Ausstellung zu einer einzigartigen Choreographie des Erblühens und Verwelkens.

„Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will“, befand einst Henri Matisse. Unweit von Paris in Issy richtete sich der Wegbereiter der Moderne ein Atelier im Grünen ein. Womit er nicht alleine ist. Viele Künstler haben den Garten als Rückzugsort und Impulsgeber für sich entdeckt. Der deutsche Expressionist Franz Marc hielt Rehe in seinem waldnahen Grundstück. Seine dort angefertigte „Grüne Studie“ zeigt eine Wiese und Bäume, auf die das Sonnenlicht ein differenziertes Farbspiel zaubert.

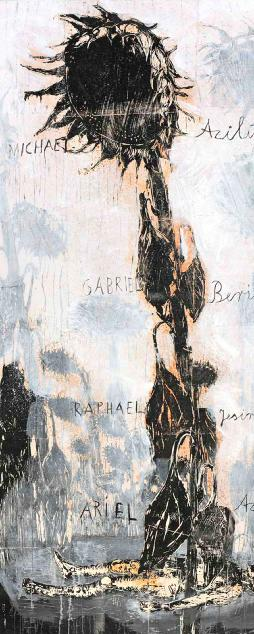

Dystopisch wirkt die Stimmung in den Arbeiten des Briten Marc Quinn, der Blumentöpfe mit langstieligen Gewächsen und Totenköpfen modelliert hat, oder in Anselm Kiefers Holzschnitt „Die vier Elemente“. „Pflanzengeheimnisse“ kontrastiert Positionen oder setzt sie in einen Dialog: Für den Niederländer Herman de Vries gleicht kein Blatt dem anderen. Fundstücke aus der Lagune von Venedig – Pflanzen, Scherben, Steine und Muscheln – hat er zur großformatigen Collage „from the laguna of venice, a journal“ gruppiert. Die US-amerikanische Pop-Art-Ikone Andy Warhol dagegen hat Blumen fotografiert, die Aufnahmen nachbearbeitet und vervielfachte: „Flowers, Projects for Machine (30 items)“.

Neben mythologischen und religiösen Bezügen spürt die Schau auch naturwissenschaftlichen nach: Eine Auswahl gepresster Pflanzen der Haller Apothekerfamilie Breit erinnert an Herbarien, mit denen Botaniker Pflanzen sammeln, bestimmen und konservieren. Christoph Feil

Information

Ausstellungsdauer

Bis 5. November, täglich von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt.